Ein Meinungsbeitrag von Götz Warnke

Nach Meinung vieler Experten und dem Willen der Bundesregierung sollen Wärmepumpen ein Baustein gegen die aufkommende Klimakrise sein. 500.000 Wärmepumpen sollen Jahr für Jahr neu installiert werden, um eine entsprechende Wärmewende zu stemmen – ab diesem Jahr! Doch während es 2023 zum Start des Wärmepumpenhochlaufs immerhin 300.000 dieser elektrischen Heizungen waren, ist der Absatz in diesem Jahr sogar eingebrochen: trotz staatlicher Förderung von meist um die 50 Prozent der Kosten bis 30.000 Euro werden dieses Jahr wohl nur 200.000 Stück ihre Abnehmer finden. Die geplanten 500.000 fortschrittlichen Wärmeerzeuger sind also völlig illusorisch, obgleich heute rund 11 Millionen Heizungen in Deutschland völlig überaltert sind. Die deutschen Wärmepumpenunternehmen – Firmen wie Bosch, Buderus, Stiebel-Eltron, Vaillant und Viessmann, um nur einige zu nennen – hatten ihre Produktionskapazitäten in Erwartung eines großen Wärmepumpenbooms teilweise massiv ausgebaut. Jetzt aber müssen sie ihre Planungen revidieren, teilweise Kurzarbeit ansetzen, und selbst Entlassungen stehen im Raum.

Und natürlich steht damit auch die Schuldfrage im Raum. Wie konnte es zu einem solchen Einbruch der Absatzzahlen kommen? Und natürlich unterscheiden sich die Antworten je nach den politischen und ökonomischen Interessen der Antwortgeber:

1. Das Wirtschaftsministerium mit seinem verkorksten Heizungsgesetz ist Schuld!

Nun, die Probleme des Heizungsgesetzes waren seit Mitte letzten Jahres in der Öffentlichkeit; weshalb hat es dann 2023 gegenüber 2022 eine solche Steigerung beim Wärmepumpenabsatz gegeben, wenn das Heizungsgesetz der ausschlaggebende Punkt war?

2. Die notleidenden Neubauzahlen sind schuld!

Das mag einerseits sicherlich eine Rolle gespielt haben; andererseits wird so viel nun auch wieder nicht neu gebaut, dass der Rückgang beim Neubau den harten Wärmepumpeneinbruch erklären würde.

3. Das Warten der Eigentümer auf die kommunale Wärmeplanung ist die Ursache!

Sicher dürften einige Hausbesitzer die irreale Befürchtung haben, sie müssten ihre neue Wärmepumpe wieder herausreißen, wenn sie dann künftig an ein Fernwärmenetz angeschlossen werden können. Aber die meisten der Abwartenden dürften Menschen sein, die nach Möglichkeit den Fernwärmeanschluss einer Wärmepumpe vorziehen.

Merkwürdiger Weise stehen dagegen andere Faktoren kaum oder gar nicht im Focus, obgleich sie den Einbau einer Wärmepumpe stark verteuern, und so das Tätigen dieser Großinvestition für viele Hausbesitzer deutlich erschweren, wenn nicht gar unmöglich machen.

Da sind zum einen die Preise für die Wärmepumpen am Markt: kostete nach Informationen des Handelsblattes eine Wärmepumpe im Jahr 2022 durchschnittlich nur 24.000 Euro, so waren es 2023 stattliche 31.000 Euro und in diesem Jahr schon 34.000 Euro – eine Preissteigerung um fast 42 Prozent innerhalb von nur zwei Jahren. Das ist deutlich oberhalb der allgemeinen Inflation. Zwar sind die o.a. Preise inklusive Installation etc., aber dennoch haben die Wärmepumpenhersteller preislich deutlich zugeschlagen. Bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe können die reinen Listenpreise 8.000-15.000 Euro betragen, aber einige Hersteller nehmen deutlich mehr. Mag sein, dass manche Hersteller die Ausweitung der Produktionskapazitäten schnell refinanzieren wollen. Jedenfalls haben diese Preiserhöhungen dem Wärmepumpenmarkt geschadet. Jetzt klagen viele Hersteller über den schwierigen Markt. Ja, „die schärfsten Kritiker der Elche sind häufig selber welche!“

Nicht nur die Industrie versucht am Wärmepumpenmarkt Sonderprofite zu machen. Ein eher unscheinbarer Bereich sind die Heizlastberechnungen nach DIN EN 12831 pro Raum des jeweiligen Gebäudes. Bei der Bundesförderung für „Energieberatung für Wohngebäude (EBW)“ zur Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) sind diese Berechnungen nämlich nicht enthalten; sie müssen gesondert beauftragt und bezahlt werden. Und so tummeln sich hier die verschiedensten Energieexperten wie z.B. Schornsteinfeger mit zum Teil deutlich „fantasievollen“ Preisvorstellungen für ihre Leistungen. Dabei gibt es heute auch für die ausführlichen Heizlastberechnungen im Internet entsprechende Hilfen und Portale wie z.B. den Heizreport, die das günstig und zuverlässig erledigen.

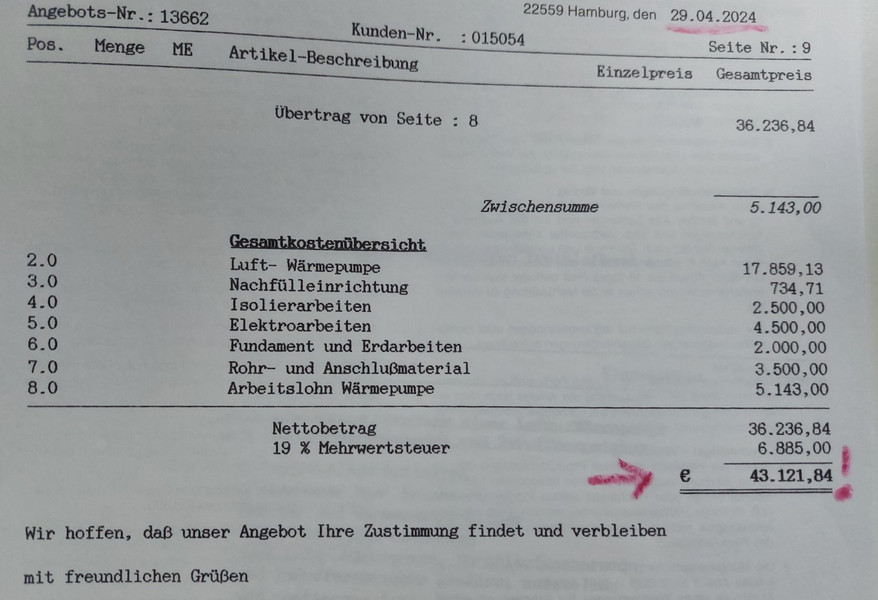

Last but not least ist das Handwerk einer der Schuldigen. Hier scheinen einige Heizungsbauer zu glauben, dass für sie das Goldene Zeitalter angebrochen ist, in dem sie auch „Mondpreise“ durchsetzen können. Natürlich ist die Umstellung der Heizung eines Hauses auf eine Wärmepumpe immer ein individuelles Projekt, dessen Kosten z.B. auch davon abhängen, ob in dem Haus idealer Weise schon eine Fußbodenheizung existiert, oder ob in einer Villa 36 Heizkörper Typ 21 gegen ebenso viele vom Typ 33 ausgetauscht werden müssen. Doch wer ohne Heizkörpertausch und große „Pionierleistungen“ als Heizungswerker über 40.000 Euro für die einfache Installation z.B. einer 9-kW-Wärmepumpe im Eigenheim aufruft, der ist ins Lager der Abgreifer übergelaufen. Das ist gar nicht so selten – der Autor dieser Zeilen hat von vier Angeboten zwei solche überteuerten erhalten. Dass die überhöhten Preise nur Abwehrangebote überlasteter Handwerker seien, wie uns ein Energieexperte via Handelsblatt weiszumachen versucht, dürfte ins Land der Märchenerzählungen gehören. Schließlich jammern alle am Bau tätigen Gewerke über Auftragsausfälle wegen des rückläufigen Neubaus.

Was also tun gegen diese Preisinflation bei Wärmepumpen?

Erstens ist hier die Bundeswirtschaftsministerium mit seiner Förderpolitik gefragt: Wie es bei E-Autos preislich eine obere Förderungsgrenze gibt, so könnte man auch bei Wärmepumpen eine Kappung einführen, z.B. bei Luft-Wasser-Wärmepumpen: Ein Angebot für eine 9-kW-Wärmepumpe im Einfamilienhaus inkl. Einbau und Abbau der Altheizung darf nicht über 34.000 Euro liegen; andernfalls gibt es überhaupt keine Förderung. Das würde der Abgreifer-Mentalität Grenzen setzen.

Zweitens muss den Handwerkern klar werden, dass sie sich mit dem Abgreifertum auf Dauer keinen Gefallen tun, sondern der heimischen Wärmepumpenindustrie schaden und nur großen Serieninstallateuren den Weg bereiten. Vielmehr sollten insbesondere die größeren Heizungsbauer begreifen, dass sie künftig einen Elektriker im eigenen Team benötigen. Das macht Projekte leichter planbar, das Arbeiten effektiver, und für den Kunden kostengünstiger.

Und auch Sie selbst als Leser und Eigenheimbesitzer sollten und können einen Beitrag leisten: Wenn Ihnen ein Handwerker eine solche o.a. Luft-Wasser-Wärmepumpe für 40.000 Euro und mehr anbietet – setzen Sie ihn einfach vor die Tür!