Ein Bericht von Götz Warnke

Windschiffe – was soll ich damit, wird jetzt mancher Binnenländer sagen. Aber auch „das gemeine Landei“ erhält benötigtes Sojafutter und Mais per Schiff aus Brasilien oder den USA. Auch von den schönen Smartphones, Computern und Kameras aus Fernost kommt das Wenigste per Bahn hier an. Doch die wachsende Seeschifffahrt versorgt uns nicht nur möglichst zuverlässig mit schönen Dingen, sie ruiniert uns auch zuverlässig ganz schön unser Klima: mit drei Prozent der weltweiten Klimagasemissionen liegt die internationale Schifffahrt über den Emissionen der meisten Industrieländer, Japan, China ausgenommen. Ohne ein Abschied von den fossilen Treibstoffen der Schifffahrt wie Schweröl, Marinediesel oder LNG werden alle Versuche zum Stoppen der Erderwärmung Makulatur bleiben.

Doch wie sehen die Treibstoff-Alternativen aus? Pflanzenöle, Agrargas („Biogas“), aber auch Wasserstoff und seine Folgeprodukte stehen in viel zu geringen Mengen zur Verfügung, und daran wird sich auch künftig nichts ändern. Besser wären E-Schiffe mit riesigen Akkus, die es als Fähren, Küstenfrachtschiffe etc. ja bereits gibt. Doch wie sieht es mit den Großcontainerschiffen aus, die uns Unterhaltungselektronik aus China bringen? Der kanadische Umweltwissenschaftler Vaclav Smil hat dieses Modell* einmal nachgerechnet: Ein Containerfrachter auf der Strecke von Hongkong nach Hamburg müsste für die 31-tägige Nonstop-Reise mit modernen Akkus (300 Wh/kg) von einem Gewicht von 100.000 Tonnen bestückt sein, was allein schon rund 40 Prozent der maximalen Nutzlast des Schiffes ausmachen würde; damit wäre das Schiff unrentabel. Was also bleibt als Antrieb noch? Der Wind, der bis ins 20. Jahrhundert die weltweite Schifffahrt angetrieben hat. Allerdings sehen die Windschiffe des 21. Jahrhunderts völlig anders aus als ihre Vorfahren mit Tuchsegeln und Besatzungen in den Rahen bei jedem Manöver.

Wo könnte man sich besser über die Zukunft der Schifffahrt informieren als auf der SMM in Hamburg. Denn die weltgrößte Schifffahrtsmesse, die in der vergangenen Woche stattfand, ist natürlich auch die Leitmesse für neue Entwicklungen. Und hier gab es zum Thema Windschiffe und seine verschiedenen Technikansätze einiges zu sehen:

Ein Segment waren die Flettner-Rotoren, eine Art elektrisches Segeln. Dabei wird eine senkrecht stehende, hohe Walze durch einen Antrieb in Rotation versetzt. Trifft der Wind nun von der Seite auf den Rotor, so wird die Luftströmung durch die Rotation nach achtern abgelenkt und erzeugt dabei einen Vortrieb. Dieses physikalische Phänomen wird nach seinem Entdecker Magnus-Effekt genannt.

Auch wenn der Flettner-Rotor seit 100 Jahren bekannt ist, so wird er von der Seefahrt erst heute in zunehmendem Umfang eingesetzt. Seine Vorteile sind: Er nutzt die Windenergie, wodurch trotz des notwendigen Rotor-Antriebs Kraftstoffe und CO2-Emissionen eingespart werden können. Er benötigt wenig Platz auf dem Schiffsoberdeck. Da der Rotor-Antrieb elektrisch erfolgt und nicht direkt über Motorwellen, ist er leicht nachrüstbar. Dafür hat er aber auch einige Nachteile: Der Magnus-Effekt funktioniert nur bei seitlichen Winden („halber Wind“) mit einem Windeinfallswinkel zwischen 45° und 135°; die Rotoren können praktisch nicht größere Schiffe allein antreiben. Je stärker der Wind weht, desto schneller muss der E-Motor den Rotor drehen. Und die Höhe des Schiffes wird durch die langen Zylinder noch einmal erhöht, was zu Problemen bei Brücken über die Schifffahrtswege führen kann.

Letzteres Problem scheinen die meisten Hersteller und Konstrukteure gelöst zu haben: sie haben ihre Flettner-Rotoren so konstruiert, dass man sie auf das Schiffsdeck umklappen kann – entweder längs oder quer zum Rumpf. Und von den entsprechenden Ingenieurbüros und Herstellern gibt es mittlerweile einige: Anemoi Marine Technologies aus England, Dealfeng aus China,, Norsepower aus Finnland, sowie das deutsche Partnerprojekt Flettnerfleet zur Optimierung des Flettner-Rotors, an dem u.a. das Fraunhofer IWES und die Hochschule Emden-Leer beteiligt sind.

Noch stärker vertreten waren die ebenfalls nachrüstbaren Tragflächen-“Segel“ („Wings“): diese ebenfalls senkrecht stehenden Profile nutzen den Wind, benötigen aber Elektromotoren aber nur, wenn sie gerade die Profile optimal zum Wind ausrichten. Da die Profile den Wind nutzen müssen, ganz gleich, ob er von Backbord (von links zur Fahrtrichtung) oder Steuerbord (von rechts) kommt, indem sie jeweils möglichst gut eine Flugzeugtragfläche imitieren, bestehen sie aus mehreren langen vertikalen Segmenten. Als Hersteller sind hier zu nennen: Bar Technologies mit seinen WindWings aus Großbritannien, Bound4blue aus Spanien, CWS mit seinem Airfin-System aus Frankreich, Oceanbird aus Schweden, Oceanwings aus Frankreich. Die Technik wird von Hersteller zu Hersteller jeweils unterschiedlich interpretiert: Bar Technologies verwendet statt der üblichen zwei Segmente drei, um eine bessere Flügelkrümmung darzustellen. Beim Airfin-System lassen sich die Flügel auf die Hälfte der Höhe zusammen falten, bei Oceanwings auf die Hälfte der Breite.

Einen etwas skurrilen Humor pflegt die italienische NAOS Ship and Boat Design: sie hatte auf der SMM einen neuen Segel-Wing in Form einer Doppeldecker-Tragfläche vor- und ein Modell davon direkt an den Messegang auf ihrem Stand gestellt. Ein Fotografieren des Designs, das jeder Jagdflugzeug-Konstrukteur des 1. Weltkriegs so ähnlich hinbekommen hätte, war allerdings verboten!

Neben den o.a. Wind-Hilfsantrieben zeigte die Messe auch einige richtige Windschiffe – natürlich als Modell – , bei denen die Kraft des Windes der Hauptantrieb ist, und die Motoren nur bei Flauten, Manövern oder Kanalfahrten einspringen. Die britische Northwindships stellte ihr Dynarig und Ihre Aerorig auf der Messe vor; die französische Werft Chantiers de l’Atlantique präsentierte ihr bereits bekanntes SolidSail; der ebenfalls französische Konzern Michelin zeigt sein ebenfalls bekanntes, aufblasbares Wisamo-Segel; Advanced Wing Systems aus Großbritannien hat ein Doppelsegel-Modell auf dem Stand. Einen eigenen Weg geht die japanische Großreederei Mitsui O.S.K. Lines, die auf Basis ihres entfernt an einen Rahsegler erinnerndes Wind-Challenger-Systems das Wind-Hunter-Schiff fortentwickelt hat. Dieses völlig autonom über die Weltmeere fahrendes Windschiff soll dabei Wasserstoff erzeugen, und anschließend zu den Landterminals bringen. Ob auch eine Seebetankung anderer Schiffe geplant ist, ließ sich nicht in Erfahrung bringen.

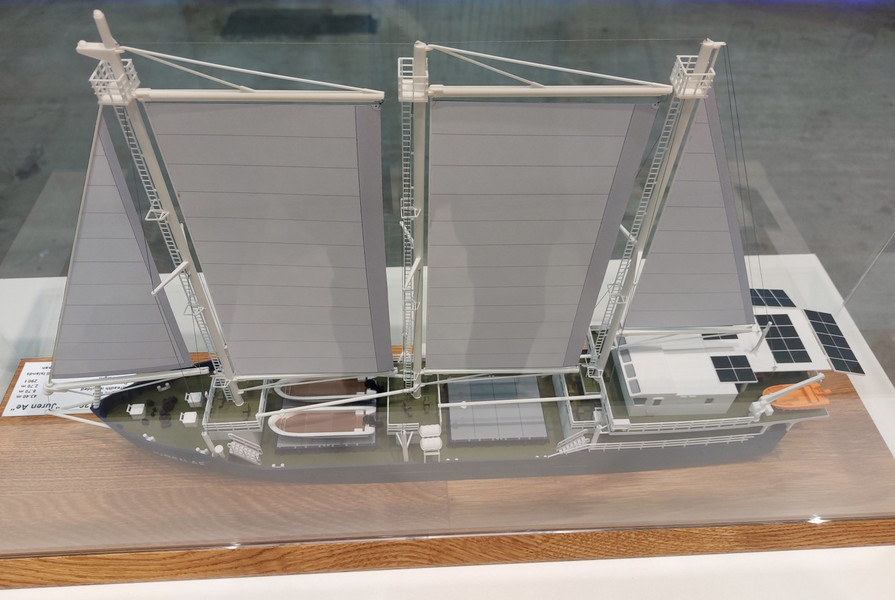

Alles nur schöne Modelle? Wo bleibt die konkrete Umsetzung auf den Meeren? Viele der o.a. Technikkonzepte sind längst im Alltagseinsatz wie z.B. beim E-Ship 1. Und es kommen immer mehr Windschiffe hinzu: so hat die „Juren Ae“, finanziert von der GIZ und konstruiert von der Hamburger SDC in Zusammenarbeit mit der Hochschule Emden-Leer gerade in diesem Frühjahr ihren Liniendienst aufgenommen. Sie versorgt als Frachtschiff die Bewohner der Marshallinseln – angetrieben von Wind und Solar.

*Vaclav Smil: Zahlen lügen nicht, München 2024, S. 176-179.