Ein Blick auf eine wenig ambitionierte Politik von Matthias Hüttmann

Gerade erleben wir eine Wahrnehmung der Realitäten, die nicht unterschiedlicher sein könnte. Die Diskrepanz zwischen dem Notwendigen und dem Verzichtbaren ist frappierend. Das Ganze vollzieht sich exemplarisch im Zuge der aktuellen Regierungsbildung, bei der gerade eine Koalition an die Macht kommt, die über so viel finanzielle Mittel verfügt, wie wahrscheinlich noch keine zuvor. Nur: Eigentlich steht gar kein überschüssiges Geld zur Verfügung, vielmehr muss sogar gespart werden. Denn die eilig beschlossenen Sondervermögen sind finanzielle Mittel, die schon viel früher hätten ausgegeben werden müssen. Sie müssen zügig für Maßnahmen verwandt werden, die über Jahrzehnte hinweg auf fahrlässige Weise ignoriert wurden. Unerledigtes, das aus der Angst vor möglichen Konsequenzen immer wieder verschoben, negiert oder banalisiert wurde.

Genau betrachtet soll in den nächsten Jahren sehr viel an geliehenem Kapital aufgewendet werden, um eigene Versäumnisse aufzuarbeiten, während gleichzeitig neue Schulden aufgehäuft werden, indem notwendige Schritte im Klimaschutz unterlassen werden. Geschuldet ist die Misere letztendlich der Politik der letzten GroKo. Daher ist es in gewisser Weise konsequent, dass die kommende KleiKo damit auf ihre ganz eigene Weise umgehen möchte. Für die Außendarstellung dieser neuen Regierung wäre das Ganze jedoch wenig vorteilhaft, da es vermeintlich nur wenig Lorbeeren zu ernten gibt, denn vieles wird nicht unmittelbar in einer Legislaturperiode erledigt sein. Folglich besteht die Gefahr, dass durch das viele Geld auch Begehrlichkeiten geweckt und auch Wahlgeschenke geschnürt werden. Denn zumindest so ließe es sich bequem und schmerzfrei regieren.

Dass diese Befürchtungen nicht nur hypothetisch sind, zeigt ein kleiner Blick auf den aktuellen Stand der Koalitionsverhandlungen. Bei diesen wurden populistische Themenfelder so sehr in den Vordergrund gerückt, dass Existentielles hinten herunterzufallen droht. Auch wenn blumige Worte es zu übertünchen versuchen: Klimaschutz wird immer mehr zu einem „Nice-To-Have“, einem Luxusgut, degradiert und damit alles andere als ein „Must-Have.“

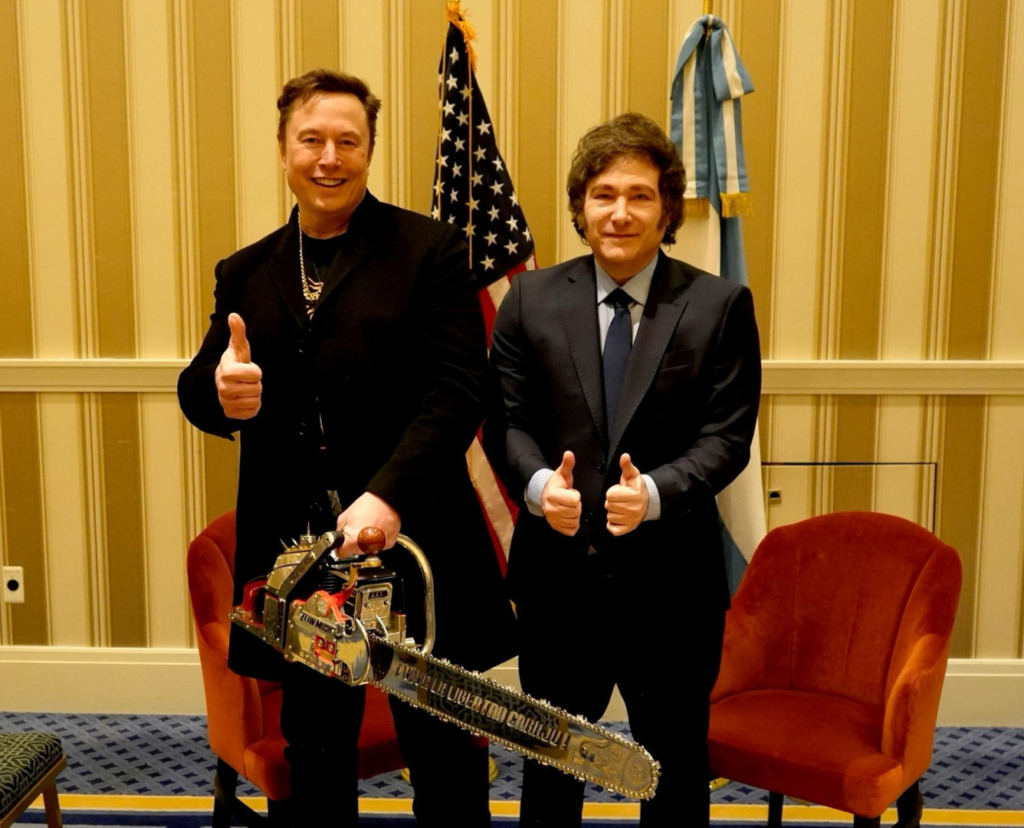

[Quelle: Wikimedia Commons, Argentinien.gob]

Imaginäres Gesetz abschaffen

Doppelter Toeloop, mit Rolle Rückwärts in den Stand: So in der Art könnte man beschreiben, was gerade passiert. Beispiel: Die Koalitionsarbeitsgruppe Klima und Energie schreibt in ihrem Einigungspapier unter dem Punkt „III. Wärme“ unter anderem folgendes: „Wir werden das Heizungsgesetz abschaffen. Wir werden ein neues Recht schaffen … Wir wollen die Wärmewende entschlossen voranbringen und Planungs- und Investitionssicherheit gewährleisten. Wir wollen aber auch neues Vertrauen schaffen und werden dafür zügig das Gebäudeenergiegesetz (GEG) novellieren.“ Das ist insofern verwirrend, da es ja a) gar kein Heizungsgesetz gibt, sondern das, was man darunter versteht, b) das GEG ist. Dieses Gesetz wurde bekanntlich von der gleichen Parteienkonstellation, der einstmals großen Koalition beschlossen, ein Gesetz, dass c) in sich über einen Automatismus verfügt, mit dem es ohnehin novelliert werden musste. Und genau das wurde von der Ampel getan, das GEG wurde novelliert. Anschließend wurde die ganz große Empörung lanciert und eben diese Novellierung als Heizungsgesetz diffamiert. Um nicht allzu unglaubwürdig zu werden, ist zu befürchten, dass eine Reform des GEG wieder neue Schlupflöcher für fossile Heizungen beinhaltet und selbst einiges von der einstigen GroKo eingeleiteten Zielrichtung zurückgefahren wird. Das Einigungspapier lässt dazu auch genügend Spielraum, wenn dort zu lesen ist: „Die geltenden Regelungen werden wir technologieoffener, flexibler und einfacher machen.“ Zwar ist Technologieoffenheit grundsätzlich eine gute Sache, wenn beispielsweise unter Solartechnik auch Solarwärme erkannt wird. Fehlt jedoch der Zusatz klimaneutral oder regenerativ vor dem Begriff der Technologieoffenheit, dann ist das entscheidend. Und was steht dort: Bei der GEG-Novellierung soll es, anstatt Technologien vorzuschreiben bzw. zu verbieten, eine Art Kohlenstoff-/Effizienz-Maßstab eingeführt werden. Das würde die Dinge sicherlich sehr viel komplexer machen. Ganz abgesehen davon, dass es eine ganze Weile dauern wird, bis man sich darüber einig ist, was das in der Praxis bedeutet. Die schwächelnde Wirtschaft darf sich also wieder mal auf neue Rahmenbedingungen einstellen. Grundsätzlich ist zu befürchten, dass der vorgeschriebene Erneuerbaren-Anteil von mindestens 65 Prozent, komplett zurückgenommen wird. „Ein solcher Schritt wäre ein Frontalangriff auf die eben erst angelaufene Wärmewende und den Klimaschutz in Gebäuden“, warnt daher auch der DNR und sechs weitere Umweltorganisationen in einem gemeinsamen Schreiben an die Verhandlungsführer.

Kleiner Einschub: Die lästige Realität

Jetzt wieder Aufweichungen von Regelungen vorzunehmen, gefährdet die deutschen und europäischen Klimaziele, da die bislang getroffenen gesetzgeberischen Maßnahmen bereits unzureichend waren. Auch wenn an dem Ziel nicht gerüttelt wird, sind es wohl mehr hohle Phrasen, statt Taten. Der einleitende Satz „Wir stehen zu den deutschen und europäischen Klimazielen“, steht einsam im Ergebnispapier, da es keine entsprechenden Ankündigungen gibt – auch nicht aus anderen Arbeitsgruppen wie Verkehr/ Infrastruktur/Bauen/Wohnen, Ländliche Räume/Landwirtschaft/Ernährung/Umwelt oder Wirtschaft/Industrie/Tourismus. Die Einschränkung folgt wenige Zeilen später: „Nur wenn die Wirtschaft wieder spürbar wächst, können Unternehmen in Deutschland in neue Klimaschutztechnologien investieren.“ Das ist umso bedauerlicher, da die derzeit geltenden Vorgaben ja schon nicht dazu genügen, die Klimaziele zu erreichen. Das haben sowohl das Umweltbundesamt als auch der Expertenrat für Klimafragen kürzlich in ausführlichen Berichten dargestellt. Statt der eigentlich notwendigen Verschärfung finden sich in den Papieren vor allem Ankündigungen, mit denen die von der Ampel-Koalition vereinbarten Maßnahmen aufgeweicht werden sollen.

Aktuell haben mehr als 13.750 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Deutschland einen Appell an die Politik unterschrieben, der alle demokratischen Parteien dazu auffordert, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Darunter wird unter anderem ein klares Bekenntnis zum Klimaschutzgesetz und zum Green Deal gefordert. Bestrebungen, hier etwas aufzuweichen oder zu untergraben, werden entschieden zurückgewiesen. Auch müssen, so die Unterzeichnenden, neben einem regelmäßigen Monitoring und Maßnahmen zur ggf. notwendigen Nachsteuerung ergriffen werden. Und ganz wichtig: „Eine Kehrtwende im Klimaschutz schadet auch dem Wirtschaftsstandort Deutschland, Wirtschaft und Klimaschutz müssen Hand in Hand gehen.“ Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler treibt die Sorge um, dass die Klimakrise und weitere Umweltkrisen mittelfristig die größte Bedrohung für Sicherheit, Wirtschaft und Wohlstand, Demokratie, Zivilisation und Menschenleben sein könnte und das diese Themen im Bundestagswahlkampf fast keine Rolle gespielt haben.

Hier ein paar aktuelle Tendenzen, welche die in diesem Appell geäußerten Sorgen veranschaulichen:

- Nach wie vor steigt die Konzentration des Treibhausgases CO2 in der Atmosphäre.

- 2024 war laut dem Copernicus-Klimawandeldienst (Copernicus Climate Change Service – C3S) wohl global das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen, mehr als 1,5 Grad Celsius wärmer ist als im vorindustriellen Mittel.

- Laut einer Studie der Schweizer Universität Fribourg geht in einem Jahr so viel Gletschereis verloren, dass es dem Wasserverbrauch der Weltbevölkerung innerhalb von 30 Jahren entspricht.

- Die Befürchtung, dass das milde Klima in Europa und die Niederschlagsverteilung zur Abschwächung der Atlantischen Umwälzströmung (AMOC) führt, wird immer größer, wie Studien zeigen.

- Dass es durch Rückkopplungen im Klima- und Kohlenstoff-Kreislauf zu einer stärkeren Erderhitzung kommen kann, zeigt eine neue Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK).

- Die Erderwärmung wird das Auftauen von Permafrostböden enorm beschleunigen, so dass diese dann bis 2100 ähnlich viele CO2-Äquivalente ausstoßen wie Staaten, die zu den größten Emittenten zählen – also etwa China oder die USA. Das haben Untersuchungen von Christina Biasi und ihre Kolleg:innen von der Universität Ostfinnland herausgefunden.

- Dass selbst moderate CO2-Emissionen bis 2200 zu einer Erwärmung von 7 °C führen könnten, hat ein Computermodell des PIK ermittelt.

- Durch die zunehmende Zahl von Satelliten im All droht die Ozonschicht zerstört zu werden, da diese zum Großteil aus Aluminium bestehen, welches beim Wiedereintritt in die Atmosphäre mit Sauerstoff reagiert und somit den Ozonabbau beschleunigt.

- Der Ozean könnte zum Klimaretter, die Meere zu besseren CO₂-Speichern werden, wenn verschiedene Maßnahmen ergriffen werden.

Der große Wurf (das große Rollback)

Zurück zu den Ambitionen der kommenden KleiKo: Die Prioritäten, die gesetzt werden sollen, sind neben der Abschaffung des einst selbst beschlossenen „Heizungsgesetzes“ folgende: die Erhöhung der Pendlerpauschale, die Wiedereinführung der Agrardiesel-Subventionen, die Senkung der Stromsteuer und die steuerfinanzierte Übernahme der Netzentgelte, die Festlegung eines überragenden öffentlichen Interesses für den Bau von CO2-Abscheidungs- und Speicherungstechnologien, die verstärkte Förderung von Fusionsforschung, der Stopp des Rückbaus abgeschalteter Atommeiler, das Aussetzen von EU-Strafzahlungen für die Nichteinhaltung der Emissionsgrenzwerte im Automobilsektor. Nicht zuletzt sollen 20 Gigawatt neuer, höchst klimaschädlicher Erdgaskraftwerke errichtet werden. Also gibt es insgesamt jede Menge an klimaschädliche Maßnahmen. Ganz abgesehen davon, dass wenig Ehrgeiz dafür verwendet wird, Klimaschutz zu forcieren zu wollen. Ein Tempolimit, die Abschaffung der Diesel-Privilegierung oder gar eine Kerosinbesteuerung – das ist von der Koalition um den Privatflieger aus der gehobenen Mittelklasse kaum zu erwarten.

100 Milliarden für den Klima- und Transformationsfonds (KTF)

Der Bundestag hat der Grundgesetzänderung unter anderem nur deshalb zugestimmt, dass auch Geld für den Klimaschutz ausgegeben wird; hier sind auch 100 Mrd. € für den Klima- und Transformationsfonds vorgesehen. Dieser Fonds ist ein deutsches Bundesgesetz, welches zusätzliche Ausgaben für Maßnahmen, „die der Erreichung der Klimaschutzziele nach dem Bundes-Klimaschutzgesetz […] dienen“ ermöglichen soll. Das Gesetz erlaubt insbesondere die Finanzierung von Maßnahmen, die die deutschen Volkswirtschaft in Richtung auf Klimaneutralität und Nachhaltigkeit ändern. Außerdem können aus Fondsmitteln der internationale Klimaschutz finanziert und bestimmte Belastungen aus Klimaschutzmaßnahmen ausgeglichen werden. Im Klima- und Transformationsfondsgesetz ist festgehalten, dass insbesondere Maßnahmen förderfähig sind, „die geeignet sind, die Transformation Deutschlands zu einer nachhaltigen und klimaneutralen Volkswirtschaft voranzutreiben“. Auch Maßnahmen zur Förderung der Mikroelektronik, zur Finanzierung der Schienenwege des Bundes und zum internationalen Klimaschutz sind förderfähig. Wie nun konkret die Milliarden eingesetzt werden sollen, ist noch unklar. Und auch hier gilt: Die neue Regierung könnte diesen Freiraum nutzen, um Klientelgeschenke zu schnüren, die den KTF direkt belasten könnten. Das könnten etwa auch die geplante Senkung von Stromsteuer und Netzentgelten sein. Vieles ist möglich.

Vielleicht ist aber gar nicht so viel möglich. Denn genauer betrachtet genügen die 100 Milliarden gerade einmal dafür, die bestehende Deckungslücke im KTF zu schließen. Malte Kreutzfeldt und Nico Beckert haben das in den TableBriefings mal genauer nachgerechnet: Sowohl die Einnahmen- als auch die Ausgabenseite führen zu einem Defizit. Da das Sondervermögen auf zwölf Jahre angelegt ist, würden dem KTF bei gleichmäßiger Aufteilung 8,3 Mrd. € zur Verfügung stehen. Dem KTF stünde somit sogar weniger Geld als in den letzten Jahren zur Verfügung.

Fazit

Die neue kleine Koalition möchte zurück in vermeintlich vernünftige und von Pragmatismus geprägten Zeiten. Sie möchte der Bevölkerung die Sorgen abnehmen, die über all die Jahre selbst verschuldet wurden. Denn ganz nach der Prämisse, bei Rezessionen und Problemen immer auf andere zu deuten, soll all das angepackt werden, was noch Wochen zuvor verteufelt wurde. Was ist also das Ziel einer solch’ konditionierten Politik? Weiter so, ein Rollback zurück in die guten alten Zeiten (Duck and Cover), weiterhin die Lösungen in die Zukunft verschieben (Don’t Look Up) und libertärem Denken und Eigenverantwortung wieder mehr Platz einräumen. Leinen Los sozusagen. Vieles, das würde hier den ohnehin schon gesprengten Rahmen noch weiter ausweiten, wird so zu einer Verlangsamung der Energiewende führen. Passend dazu noch ein Zitat aus dem Ergebnispapier: „Wir wollen eine transparente, planbare und pragmatische Energiewende mit einem Neustart zum Erfolg führen.“

Irgendwie passt das alles in die politische Gemengelage, in der massiv hart an der Verdrängung der Realität gearbeitet wird. Aber wir sind, das ist die gute Nachricht, noch weit weg von dem volatilen anglo-amerikanischen Raum. Dort ist man schon viele Schritte weiter und in der Kakistokratie angekommen. Aber auch dort lässt sich Klimaschutz nicht verhindern, nur verzögern, allerdings mit verheerenden Folgen.