Ein Kommentar Martina Eursch und Florian Hinze

Migration ist unbestreitbar eines der zentralen Themen unserer Gegenwart und polarisiert unsere Gesellschaft in vielerlei Hinsicht. Eine bis jetzt vergleichsweise wenig, vor allem öffentlich, diskutierte Thematik ist dabei der Zusammenhang zwischen Migration und Klimawandel. Zumindest die eine Richtung scheint klar: Die Folgen der globalen Erwärmung wie Umweltkatastrophen oder der fortschreitende Anstieg des Meeresspiegels wirken sich immer mehr auf Migrationsentscheidungen aus. (Oltmer, Jochen: Klimawandel, Umweltzerstörung und Migration, 2021)

Aber wie sieht das umgekehrt aus, welche Auswirkungen hat Migration auf den Klimawandel?

Hauptverursacher der Klimakrise sind die Industrienationen: Unser Lebensstandard geht zu großen Teilen auf Kosten der Länder des Globalen Südens – die so auch den Großteil der Klimarisiken tragen. Migration stellt so eine Folge der neokolonialen und klimazerstörerischen Wirtschaft der Industriestaaten dar. Jedoch sind Fluchtursachen komplex und die Grenze zwischen sozialen, politischen und wirtschaftlichen Fluchtgründen ist fließend. So besteht auch eine wie zu Beginn genannte Korrelation zwischen Klimawandel und Migration nicht direkt, sondern in den meisten Fällen spielen mehrere Ursachen eine Rolle für die Auswanderung. Eine Implikation von Geflüchteten aus wirtschaftlichen Gründen verharmlost deren Situation, denn eine „Unterscheidung zwischen Flucht und freiwilliger Migration [ist] in konkreten Fällen bisweilen kaum zu treffen.“

Globale Migrationsströme wirken sich weniger als bisher angenommen auf die Klimabilanz aus. Emissionen werden geografisch verlagert: „Migrant[*innen] erhöhen künftig einfach in einem anderen Land den CO2-Ausstoß, indem sie dort arbeiten, heizen und mobil sind.“

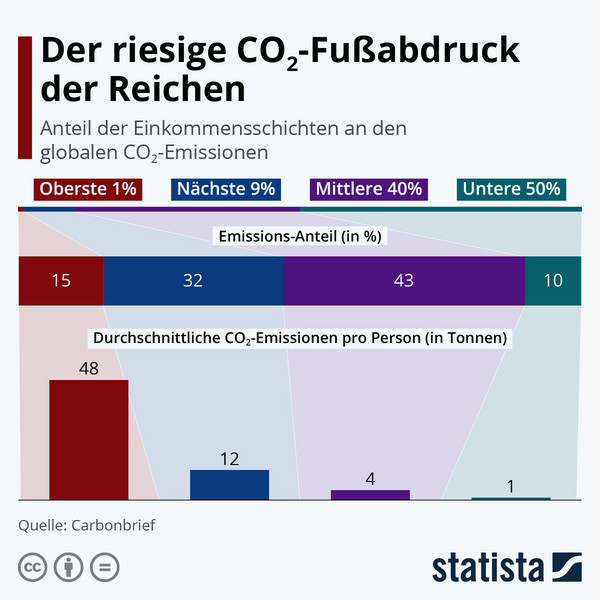

Zwar steigen Treibhausgasemissionen von migrierenden Personen im neuen Gastland meist an, da eine Anpassung an die Lebensbedingungen und Konsumgewohnheiten dieses Landes erfolgt. Aufgrund ihres meist geringen Einkommens und einem daraus folgenden weniger ressourcenintensiven Konsummuster weisen sie aber einen durchschnittlich deutlich niedrigeren ökologischen Fußabdruck auf – die direkte Korrelation zwischen Einkommen und CO2-Emissionen ist uns bereits bekannt: Reiche Personen stoßen offensichtlich mehr CO2 aus als Ärmere. Das einkommensstärkste Prozent produziert sogar so viele Treibhausgase, wie die 5 Milliarden Menschen, die die ärmeren zwei Drittel der Weltbevölkerung ausmachen.

Diese Tendenz zeigt uns, dass die Zielgruppe für die Emissionsminderung nicht im Bereich der Migration zu suchen ist: Diese hat keinen signifikanten Einfluss auf die globale Klimabilanz. Die nationale Bilanz ist nicht so gut erforscht bis jetzt und hängt von weiteren komplexen Faktoren und Einflüssen ab.

Und jetzt?

Die größten Herausforderungen für Migration liegen jedoch vor allem in der Integration (ohne den klimazerstörerischen Lebensstil eines Durchschnittsdeutschen anzunehmen) und Schaffung neuer, ebenfalls klimafreundlicher Infrastrukturen. Migrant*innen ziehen vermehrt in städtische Ballungsgebiete und tatsächlich kann von einer Zuwanderung in städtische Gebiete bzw. einer erhöhten Bevölkerungsdichte in Städten in Klimaaspekten sogar profitiert werden: Die Effizienz der Ressourcennutzung von z.B. öffentlichem Nahverkehr und städtischer Infrastruktur wird verbessert und Pro-Kopf-Emissionen können insgesamt wieder verringert werden.

Der ohnehin schon überlastete Wohnungsmarkt und daraus folgende Neubauprozesse stellen dabei ein anderes Problem für die Klimakrise dar. Neuer Wohnraum kann aber auch anders geschaffen werden: Zahlreiche Häuser und Wohnungen stehen in Deutschland leer, teilweise auch, weil Investoren damit auf dem Immobilienmarkt spekulieren. 1

Nicht die Migration ist das Problem

Eine klimagerechte Politik sollte sich nicht auf die Begrenzung von Migration konzentrieren: Diese als klimafeindlich zu bezeichnen lenkt davon ab, dass Deutschland in verschiedenen Bereichen seine Klimaziele verfehlt, weil die Mehrheit der Regierung noch nicht einmal versucht, die Subventionen für fossile Rohstoffe zu streichen. Es ist entscheidend, dass wir den Fokus auf die Hauptursachen der Klimakrise richten: die übermäßigen Emissionen und den Ressourcenverbrauch der Industrienationen. Anstatt Migration als Sündenbock zu nutzen, müssen wir Verantwortung übernehmen und unsere Wirtschaft grundlegend transformieren, auch im Hinblick auf eine gezielte Klimapolitik auf dem Wohnungsmarkt.

Als Landesverband Berlin Brandenburg haben wir weltweit Kooperationen, um die Entwicklung nachhaltiger Energieversorgung voranzubringen und damit zu ermöglichen, den Lebensstandard in diesen Ländern zu verbessern und freuen uns, wenn Migrant*innen in unserer Branche tätig werden und dem Fachkräftemangel entgegenwirken.

Weitere Informationen zu den Projekten des DGS-Landesverbandes Berlin-Brandenburg gibt es hier: https://www.dgs-berlin.de/

1 Spekulativer Leerstand wird dabei in Statistiken nicht unbedingt erfasst und stellt ein Dunkelziffer-Phänomen dar. www.berliner-mieterverein.de/magazin/online/mm1021/leerstand-von-wohnungen-taktisches-spiel-der-eigentuemer-mit-ueberforderten-aemtern-102122.htm